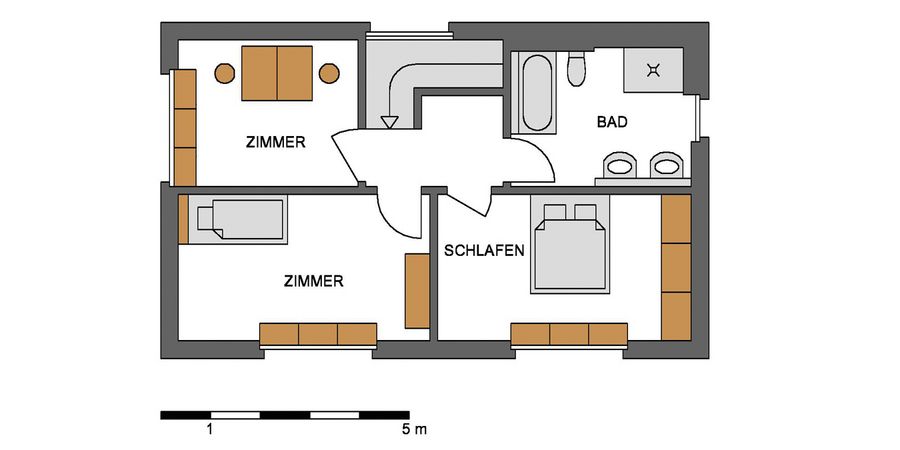

Der Grundriss ist ein wichtiger Teil der Hausplanung. Er bestimmt Größe und Anordnung der Räume. Ein Grundriss beeinflusst, wie gut es sich in einem Haus wohnen lässt. Bei der Raumplanung müssen die Gewohnheiten und Bedürfnisse der Bewohner berücksichtigt sein. Hier finden Sie beispielhafte Grundrisse für jedes Haus, sicher auch den richtigen für Ihren Hausbau.

Bauteile

Mit Wintergarten die Sonne einfangen

Ein Wintergarten schafft ganzjährig zusätzlichen Wohnraum – vorausgesetzt, er ist richtig…

Keller: Wohnfläche plus Stauraum

Ein Keller bietet viele Nutzungsmöglichkeiten – nicht nur für die Haustechnik, sondern auch als…

Der erste Eindruck: Fassade

Die Möglichkeiten der Fassadengestaltung sind vielfältig. Die Fassade prägt das Erscheinungsbild des…

Modern und sicher: Haustüren

Moderne Haustüren vereinen Design und Sicherheit. Wir zeigen die wichtigsten Merkmale.

Mehr Durchblick: Fenster

Vom Loch in der Wand zum multifunktionalen Wohlfühlspender – Fenster sind zentrale Bauteile für ein…

Beliebte Dachformen

Pultdach, Flachdach oder Satteldach? Wir geben einen Überblick über die beliebtesten Dachformen.